ランドセルの中身が空っぽになるまで、さほど時間はかからなかった。

二人は近くの展望台へと移動した。小高い丘の上にはベンチがいくつか置かれている。遠くに総主教会の荘厳たる様子が見えた。

「そうね、よく売れたわね」

「別に、あんなの大した……」

「………そう」

灰桜は無垢な瞳でそう言ってくれる。

無下に否定することもできず、リリアは言葉を濁した。

「余分に持ってきたからあるけれど……どうして?」

「ええ……そうなの?」

「……じゃあ、いただくわ」

灰桜の背中のランドセルから、湯気立つハーブティーを注ぐ。

カップの半分ほどしか残っていなかったけれど、それでも十分だった。

「……おいし」

口をつけると、はちみつとコケモモの優しい甘みが広がっていく。

冷え切った体を、スパイスが中から温めてくれるようだった。

「え?」

「あ、こ、これは……」

無意識のうちに、リリアの頬に涙が伝っていた。

慌てて、手の甲でごしごしと拭う。

「違う、違うの……そうじゃなくてね。なんだか懐かしくて……」

まさか灰桜の前で、こんなにも気持ちが緩むとは思わなかった。

「昔、お母さんがよく作ってくれたなぁって思って……」

いや、一見なにも考えていないようで、でもそっと大切なものに寄り添ってくれる……そんな灰桜の前だから、なのかもしれない。

「うん、もう何年も会ってないけれど……」

「そうだったら、いいんだけど……」

じっとルビー色のカップの中身を見つめる。

「……わたしね、置いていかれたの」

ふと、普段なら絶対に言わないことを口にしてしまう。

灰桜が人形だからなのか、それとも……。

「お母さんはローベリア人なの。アルタリア人のお父さんと結ばれて……それはそれは反対されたそうよ」

「四人の子供に恵まれて……でも、戦争が続くにつれてどんどん迫害されて……だから、子供たちと一緒に、ローベリアに亡命することにしたのよ」

「言ったでしょ、置いていかれたの。お金や手間の問題で……ローベリアにいけるのは四人だけだった。お父さんとお母さん、うえ二人のお兄ちゃん……それで全員」

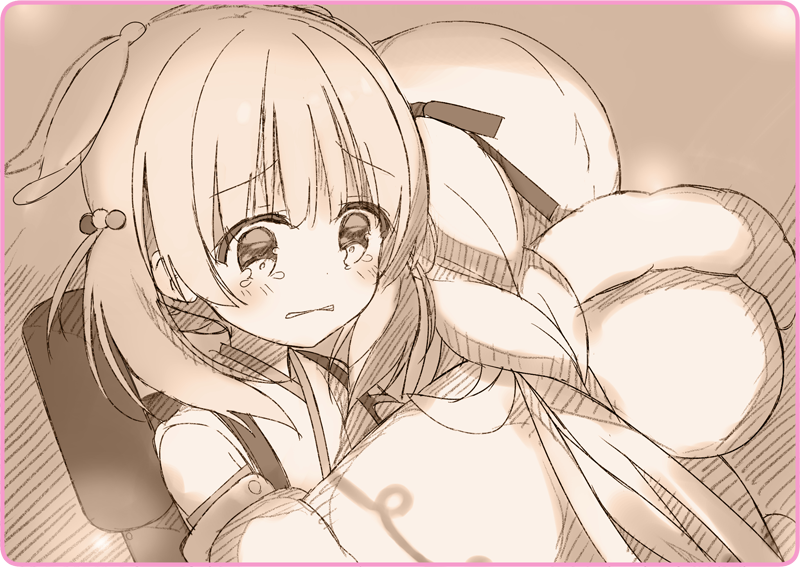

灰桜は目を見開いて、じっとリリアの話に耳を傾けている。

「妹はまだ二歳だったから、養子にもらわれていったわ。わたしは少女歌劇団に売られることになったの」

「そうなのよ。子供を入団させるとね、謝礼金がもらえるの。きっと亡命の渡航費の一部になったんでしょうね……」

「ちょっと灰桜」

「あなた……人形なのに、どうして泣くのよ」

灰桜は、ぽろぽろと頬に涙を伝わせていた。

それでも、懸命に言葉を続かせようとする。

「違うって、なによ」

「そう……かしら」

「う……」

とめどなく溢れてくる涙。

拭うこともせず、頬を泣き濡らしながら、灰桜は声を上げる。

「ぐすっ……あ、ああ、あああぁあああ……」

そう断言されて、リリアはもう自分を保っていられなかった。

「私だって、会いたいよ! お母さんとお父さんに会いたい……! 連れて行きたかったって……言ってほしいよ……!」

小さな体に、ぎゅっと抱きついた。

「うわぁあああああああああ~~~~~~~」

その胸に顔をうずめて、リリアはただ慟哭した。

* * *

「……ごめんなさいね、灰桜」

涙が止まっても、まだ目蓋は腫れぼったかった。

「ハーブティー、すっかり冷めちゃったわ」

「ううん、いいの……それでもおいしいから」

すっかり冷えたハーブティーで喉を潤す。

火照ってしまった体には、そのひんやりとした温度が心地よかった。

「どうぞって……」

灰桜は真剣な表情で、両手いっぱいのコインの山を差し出してくれる。

「それは……」

こんな小銭がいくらあったところで、船賃の足しにもならないだろう。

「……そうね、ありがとう。とっても助かるわ」

それでも、そのコインを受け取った。

ずっと手のひらでぎゅっとしていたのか、ほかほかと温かかった。

「ねえ、灰桜?」

「灰桜は、なにかしたいことはないの?」

「私がローベリアに行きたいというように……灰桜の望みはないのかなって思って」

いま思い出したというように、笑顔で声を上げた。

「花火?」

「花火は新年の日だけよ、だからあと一年待たないといけないわ」

「その、マスターに言って見せてもらったらどうかしら……?」

「今日、一日中外にいたけれど……」

いま思い出したというように、ぴくんと背筋を伸ばす。

あまりに狼狽えているので、思わず笑ってしまう。

「一緒に帰りましょう。わたしからも説明するから」

「平気よ、きっと」

彼女を安心させたくて、リリアはにっこりと笑顔を向けた。