一昼夜が経って。

ぐるぐると鍋をかき混ぜながら、あたしはひとりごちた。中身は干し鱈と玉葱、じゃがいもだ。ヘレナ島の冬では定番料理……というよりも、これ以外食材がないというほうが正しい。皇国風の味付けにしたかったところだが、醤油の一瓶も手に入らないので諦めざるを得なかった。

戦闘人形失格と言わざるを得ない。故障することはいままでも多々あったが、直るかどうか分からない不具合を抱えるのは初めてだ。もしかすると、だから論理機関が不安定になったのかもしれない……。

不意に、控えめなノックの音が響いた。

確か、朝方いつもの調子で起きだしてきて、身支度もそこそこにどこかへ出かけたはずだ。いつもそんな調子で、どこでなにをしているのか、鴉羽も分からないことが多い。

いつもは帰宅してもノックなんてしないくせに、今日はなにやら遠慮がちだ。どうしてだろうと考えて、はたと気がついた。

あり得る。今夜は皇軍のお客様がいらっしゃるというのに、また機械いじりでもしていたのだろうか。慌ててエプロンで手を拭うと、玄関に駆けだした。

女の子「きゃっ!?」

ローサ「あ、あの……こんにちは」

どうやら、勘違いだったようだ。

ローサ「あははは……いいの。あの、これ、お爺ちゃんが持っていってって…」

そういって、胸に抱えている麻袋を差し出してくれる。

中を見ると、丁寧に凧糸で縛られた、鮭の切り身の燻製が入っている。

ローサ「昨日はお手伝いしてくれて、ありがとう」

ローサ「ううん、お礼だから」

燻製を受け取る。春が近いとは言え、まだまだ外は寒い。少女の鼻先はすっかり赤くなっていた。

ローサ「え?」

* * *

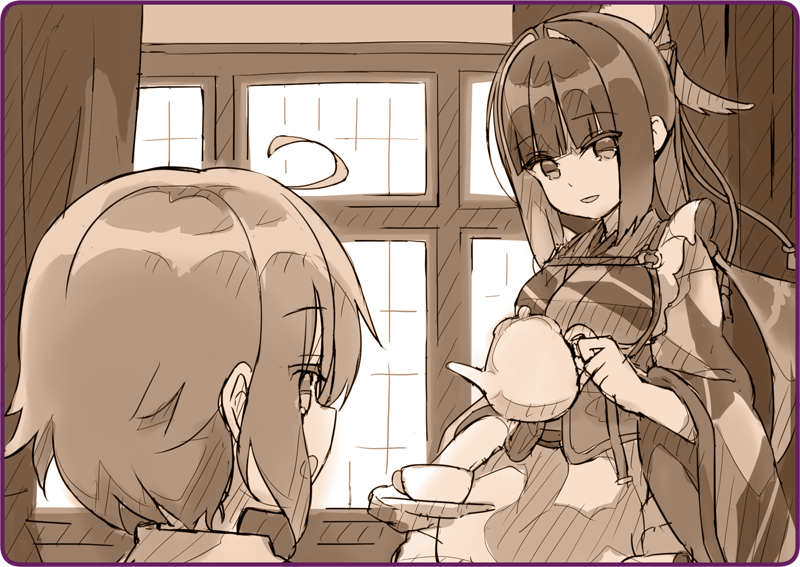

ローサを暖炉の前に座らせる。

ローサ「わ、おいしそう」

以前マスターからもらったローズヒップの実。持てあましていたので、蜂蜜で煮てジャムにしておいたのだ。

ローサ「じゃあ、一緒に食べよう?」

ローサ「食べられないの?」

ビスケット一枚にジャムをのせて、それぞれ頬張る。

ローサ「甘酸っぱくておいしー……」

真っ赤なほっぺを膨らませて、嬉しそうに笑っていた。

ローサ「鴉羽さんは、このお家でメイドしているんだ」

ローサ「ごめんなさい」

ローサ「最初会ったとき、ひどいことを言って。てっきり皇国の戦闘人形かと思って……」

ローサ「わたし、戦闘人形が嫌いだから」

不意に漏らしたのは、冷たい言葉だった。

ローサ「ううん、わたしたちを守ってくれないから」

カップの水面を眺めながら言葉を濁す。なにか話したくない記憶があるのかもしれない。

ローサ「お爺ちゃんちに疎開しにきたの。もう何年も前に」

ローサ「皇軍の人形たちがやってきて……わたしの街を占領して……でもそれなのに、ローベリア軍が攻めてきたとき……あの人たちはわたしたちを守ってなんてくれなかった。それどころか……」

ぽたりと水面が揺らぐ。

ローサの涙だった。

ローサ「う……うっ……」

感情を堪えきれない様子で、ぽろぽろと涙を流している。

いったいどうすればいいのかと、鴉羽は迷った。こんな時人間ならば……マスターなら、どうしただろうと。

そっと、その肩を撫でた。

ローサ「鴉羽さんっ……」

その反応は意外なものだった。

少女は鴉羽の胸元に顔を埋めて、さめざめと泣き始めていた。

なにが大丈夫なのか、分からない。

それでも、鴉羽はそうし続けていた。